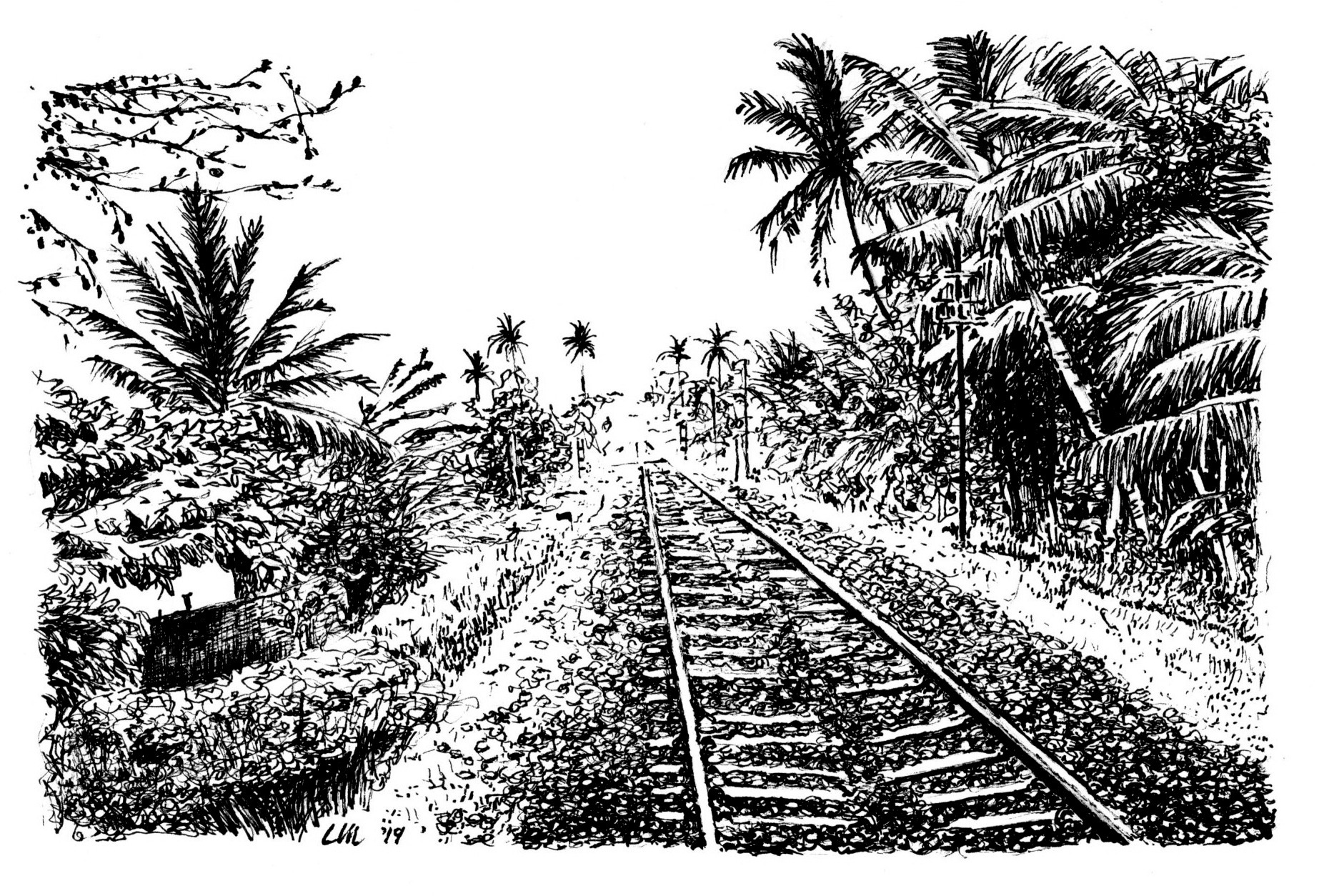

ປະເທດລາວ, 2017

«Ho portato il caffè. Ne vuoi?»

Ecco, è arrivato Michele. Alzo gli occhi e lo guardo mantenendo una faccia seria e impassibile, senza muovere un muscolo.

Capisce.

«Ah già, dimenticavo. Te l’avevo detto che me ne sarei dimenticato. Sai che fra qualche ora te lo chiederò di nuovo», continua. Ridiamo entrambi: lo conosco da poco, ma ho già capito che la memoria non è il suo punto forte.

«Comunque non sei davvero italiana», aggiunge. È la stessa osservazione che ho fatto io quando ci siamo conosciuti: «Ma sei davvero italiano?», ho chiesto, copiando i dati del suo passaporto sul registro, mentre fissavo incuriosita il ragazzo con gli occhi chiari e i vestiti verdi davanti a me. Una coincidenza di quelle che non capitano spesso in questa parte di mondo.

Per Michele, in Italia come in Laos, le ore sono scandite dalle tazzine di caffè. Per questo non riesce a concepire il mio scarso entusiasmo per il liquido nero, e infatti ogni tanto me lo porta lo stesso. Mi piace quando lo compra dalla signora qui di fronte, sulla destra, che ha un banchetto per strada e lo prepara filtrando polvere e acqua in una specie di calza. Dopo aggiunge del latte – latte condensato ovviamente, che di latte vero non ne ho mai visto da quando sono in Asia – facendo così sparire il retrogusto amaro del caffè, ed ecco perché mi piace. Prepara anche il tè allo stesso modo, secondo una tradizione locale; il risultato è un intruglio arancione di aspetto poco invitante ma sapore buono, anche se un po’ troppo dolce.

La polvere di caffè che utilizza è in vendita, e l’altro giorno Michele l’ha comprata; così, ultimamente, arriva con una bustina marrone al posto del solito bicchiere di carta fumante. Viene a preparare il caffè nell’ostello, che è il posto dove io sto lavorando e in cui lui è stato ospite per una notte, prima di essere stato mandato via causa prenotazioni al completo. Si è allora trasferito in una pensione vicina e non è più tornato a dormire qui, in questo “ghetto per bianchi”, come lo chiama lui. Troppi occidentali per i suoi gusti.

Non gli dispiace però circondarsi di questi bianchi per fare vita sociale, e la sua presenza quotidiana qui è così regolare che ormai saluta tutti ed entra tranquillamente nella cucina riservata allo staff. Afferra due tazze, dell’acqua calda e la strumentazione per il caffè, che consiste in quattro pezzi di metallo attraverso i quali l’acqua preme sulla polvere nera e piano piano fa uscire il caffè. In teoria. Nella pratica la polvere che ha comprato è troppo grossa e l’acqua la attraversa velocemente, versando nella tazza un liquido che del caffè ha solo un lontano retrogusto. Michele scuote la testa, deluso, ma beve lo stesso.

«Lo so che non vuoi andare in Vietnam, ma dovresti davvero fare un salto in questa zona al confine col Laos dove coltivano le bacche di caffè. È bellissima e il caffè è davvero buono. Ah già, ma a te non interessa», mormora mentre prende la mappa del Laos che ha con sé e tenta di aprirla sul tavolo.

«Non è che non voglio andare in Vietnam, è che non ho abbastanza tempo e non potrei dedicargli la mia intera attenzione. Quando ci andrò passerò anche in quella zona, ma non chiedermi di fare un salto veloce ora.»

«E va bene, va bene. Parliamo del Laos allora.»

Continua a spiegare la cartina. È un’enorme mappa cartacea con tutte le strade del paese, di quelle che non usa più nessuno. A parte lui, chiaramente: la mappa è consumata, rovinata e scolorita. La carta è strappata lungo quasi tutte le piegature e questo ne rende particolarmente difficile l’apertura. Molti nomi di strade sono cerchiati a penna; delle X marchiano un paio di località sperdute in mezzo alla giungla.

Michele è una rarità nel mondo dei viaggiatori. È un mondo di presunti anticonformisti che hanno lasciato una vita comoda e sicura in nome dei sogni, sfociando però in un nuovo tipo di conformismo. Si viaggia in maniera sempre uguale: dagli spostamenti con furgoncini che gli asiatici chiamano VIP agli ostelli prenotati in base alle recensioni; dalle permanenze di uno o due giorni ai luoghi di ristoro scelti secondo TripAdvisor o la Lonely Planet; dalle feste ogni notte ai “tu da dove vieni e dove stai andando?”; dalla disperata ricerca di WiFi agli sguardi spenti di chi resta incollato al cellulare per condividere su Facebook e Instagram foto sempre uguali, frasi sempre uguali. Da quando sono ferma qui e lavoro con loro me ne rendo conto sempre più.

In tutto questo, dicevo, Michele è una rarità. Niente smartphone, niente social network, niente app strane. Possiede un vecchio computer con cui manda occasionali lunghe e-mail agli amici, e un’enorme mappa spiegazzata che usa per capire in quali strade sta facendo autostop – e a volte per dedurre in quale località sperduta l’hanno appena scaricato. Un’amaca per gli imprevisti, la curiosità di interagire coi locali e un sacco di storie incredibili da raccontare, di cui però non fa vanto.

Ad esempio, solo dopo diversi giorni che ci conosciamo, quando io accenno l’aver letto di turisti deportati dal Myanmar per aver dormito in case private, tira fuori il computer per mostrarmi una foto. È una pagina del suo passaporto con un visto che mi è familiare, quello del Myanmar, e un grande, rosso, timbro sopra che dice: “deportato”. Inizia così un lungo racconto, di quelli che ti tengono ore in ascolto immobile, col fiato sospeso: la storia di quando, pochi mesi fa, spinto dalla curiosità di visitare una città famosa per la produzione e commercio di rubini e incurante del suo essere proibita agli stranieri, un po’ per sfida e un po’ per informazioni sbagliate ricevute, mette piede nell’area urbana, si fa strada fino al mercato dei diamanti e viene beccato da un poliziotto. Trascorre quattro giorni in detenzione nella stazione di polizia, paga una multa e viene poi segretamente trasferito nel carcere di Mandalay, dove non riesce ad avere informazioni su cosa sta succedendo e non ha il permesso di parlare con avvocati o ambasciate fino al giorno del processo, che continua ad essere rinviato per presunti altri impegni del giudice. Solo dopo otto giorni viene rilasciato, accompagnato in aeroporto e gentilmente imbarcato in un aereo verso l’Italia, con un bel “deportato” sul passaporto. Passaporto che infilerà in lavatrice appena tornato a casa, così da poterne ottenere uno nuovo col quale tornare in Asia pochi giorni dopo. Ora si trova in Laos, ma continua a rimuginare su modi per rientrare in Myanmar; magari in qualche altra zona proibita, “facendo un po’ più di attenzione”.

Le chiacchierate con Michele sono una ventata di aria fresca e introducono nelle mie giornate uno spirito di avventura e un modo di analizzare criticamente posti, persone e culture con cui non mi interfacciavo da tempo. Passa a trovarmi ogni giorno, più volte, per lunghe ore. Io racconto alcune mie avventure insolite ed esperienze di volontariato, incluse quelle più estreme in cui il suo forte interesse è palpabile; lui, dal canto suo, è pieno di consigli da dispensare e ama mostrarmi zone e spostamenti interessanti attraverso la sua inseparabile cartina. Parliamo a lungo della storia di quest’Indocina che ci affascina così tanto: di come le colonizzazioni inglese e francese abbiano influenzato i vari luoghi, importando la prima severità e manie di controllo, e la seconda pane e dolci; dei ferocissimi guerrieri di etnia hmong che erano imbattibili nella giungla, del Laos devastato dalle bombe americane, della Cambogia devastata dalla follia cambogiana, del Myanmar devastato dalle persecuzioni etniche. Scie di sangue che si susseguono sul palcoscenico delle grandi tragedie asiatiche.

Ogni discorso è intervallato da mille pause. Dopo un po’ è l’ora di un altro caffè; ogni tanto qualcuno arriva in ostello e io devo fare il check-in, o rispondere a domande, o preparare qualche shake che viene ordinato.

Preparare gli shake mi piace: adoro entrare in cucina. È la prima cucina con cui ho a che fare da tanti mesi, e, anche se gli ingredienti non abbondano, ho libertà totale nel consumare ciò che c’è (ma “con moderazione, mi raccomando”, mi ha detto la proprietaria). Finché sono qui posso salutare le zuppe di noodles, la salsa di pesce, il peperoncino e tutte le cose strane che sono costretta a mangiare ogni giorno, per rispolverare finalmente del cibo che mi è familiare. A cominciare dalla colazione: yogurt, cereali e frutta fresca sono puro godimento. A pranzo di solito faccio un panino con formaggio, uova e insalata, e quello è il momento in cui, addentrando per le prime volte pane dopo i mesi di viaggio in Thailandia e Myanmar, il mio cuore si riempie di segreta gratitudine per i francesi che, pur con tutti i danni che hanno creato durante la colonizzazione del Laos, si sono presi il disturbo di introdurre la baguette in questa parte di mondo.

A cena cucino spesso riso fritto, cercando ogni volta di imitare il sapore di quello che fanno nei ristoranti, ma con scarso successo. Quando c’è Ike, la cuoca, guardo attentamente il modo in cui lo prepara per capirne i segreti, e ogni volta la vedo aggiungere un ingrediente che non avevo mai notato prima. Alla fine arrivo a dei risultati piuttosto decenti, ma purtroppo non replicabili perché non ho idea di cosa siano metà delle cose che uso. Ci sono le uova, le carote, i fagioli, la lattuga asiatica che forse è un cavolo crudo oppure non ne ho idea; il riso, la salsa di soia, il ketchup, la salsa della bottiglia gialla che non riesco a capire cosa sia, il pepe, una spezia che forse è aglio fritto ma non ne sono sicura e altre due che proprio non conosco. Chiedere a Ike è impossibile: non abbiamo una lingua comune in cui parlare.

Nok, la proprietaria dell’ostello, ha preparato una lista di ingredienti e piatti con traduzioni in inglese e laotiano; così quando lei non c’è (cioè la maggior parte del tempo) e qualcuno ordina un piatto, io riesco più o meno a spiegare a Ike cosa deve cucinare. Più o meno. A volte proprio non ci capiamo e mi devo ingegnare cercando immagini su Google che descrivano ciò che voglio dire. Scoppiamo sempre a ridere quando non ci capiamo, e anche quando ci capiamo dopo; e io, anche se di Ike non so quasi nulla, la trovo simpaticissima.

Quando qualcuno ordina frullati Ike sa che me ne occupo io. È semplice, e, soprattutto, posso raddoppiare le quantità e farne un bicchiere anche per me: un miscuglio di frutta fresca e ghiaccio è pura estasi in queste giornate bollenti. Abbiamo poi nel menù un frullato speciale con banana, caffè e arachidi che secondo me è il più buono di tutti. Un giorno esagero con le quantità ed esce fuori un bicchiere per il cliente che l’ha ordinato e due per me. Ne do uno a Michele, che prova ma mostra poco entusiasmo: il caffè lo preferisce da solo e caldo. Lo passo allora ad un ospite olandese, che ne resta estasiato – forse anche per il regalo inaspettato – e da quel momento inizia ad ordinarlo regolarmente, con mia grande soddisfazione.

È anche lo stesso ragazzo che un giorno ordina un french toast, divine fette di pane passate nell’uovo e nella cannella, fritte e riempite di cioccolato e banane, e che ne lascia metà perché “troppo sazio”. A me spetta il duro compito di ritirare il piatto, buttare gli avanzi e lavarlo: ovviamente il cestino della spazzatura in questo caso è la mia bocca. Amo chi lascia degli avanzi! Mi rintano in qualche angolino nascosto, per mantenere un minimo di dignità, e – non importa l’ora, non importa il piatto, non importa il cliente che l’ha ordinato – divoro tutto.

Se nessuno dello staff si trova nei paraggi, faccio anche spesso visita al barattolo di un ingrediente “esotico” di cui non dovrei abusare. È dura resistere però, quando questo barattolo risponde al nome di Nutella. Quante fette di pane riempio e mando giù, nascosta nello stesso angolo della cucina mezzo buia, in tarda serata, con la schiena appoggiata al muro e gli occhi chiusi in contemplazione.

«Non può essere così buona. Com’è possibile che sia così buona?», dico con voce emozionata quando torno nella sala comune, forse con qualche striscia intorno alle labbra.

«Non lo so. A me non piace il cioccolato», commenta Michele, consapevole del mio peccato di gola.

«Ma sei sicuro di essere italiano tu? O anche solo umano?»

Ah, il mangiare. La mia esperienza in questo ostello è incredibilmente gratificante sotto questo punto di vista e fatico ad andarmene da qui.

Qualche volta il pranzo è cucinato da una ragazza francese, di nome Dona, che fa volontariato in un ristorante qua vicino. Prima era una cliente in ostello; ora che è diventata amica di Nok alloggia gratis. Dormiamo nella stessa stanza – un ripostiglio con due materassini poggiati per terra – ma non si crea particolare confidenza tra noi: un po’ perché lei passa tanto tempo fuori, un po’ perché ha un’aria un po’ snob, e un po’ sarà dovuto anche a me – che non è sempre colpa degli altri. È parigina. Mi degna di un sorriso veloce mentre fissa il cellulare rispondendo a qualche ennesimo messaggio, e quando ha finito di scrivere prende il rossetto, si specchia e si dipinge le labbra di un rosso ciliegia. Ammicca soddisfatta.

Ogni tanto, per sdebitarsi dell’alloggio gratis immagino, cucina per tutto lo staff. Oh, come sono felice quando cucina! Snob o non snob, i suoi piatti sono davvero buoni e diversi da tutto ciò che ho mangiato negli ultimi mesi: mischia pasta, verdure, uova e pomodori e ottiene sempre qualcosa di grandioso. Non è molto generosa con le porzioni, ma non si può avere tutto e non mi lamento.

Ogni tanto pranza con noi anche Dolton, altro ospite non pagante che usufruisce del divano dell’area comune: pare sia conveniente diventare amici di Nok. È namibiano, e quando lo dice di solito la gente lo squadra per bene e poi chiede: «Sì, Namibia, ok, ma da dove vieni realmente?». Al che gli tocca spiegare che anche in Africa esistono i bianchi. Ha infatti una carnagione chiara, con la pelle rossiccia seccata dal sole e i capelli cortissimi.

Non so molto della sua vita in Namibia, ma ogni tanto fa qualche accenno al non avere più una casa, alle esagerate superstizioni della gente e ad una figlia più piccola che vive con la madre. Questo, assieme al suo aspetto un po’ trasandato e ad un’aria generale un po’ triste, mi fa dedurre che sia fuggito da qualche situazione spiacevole. Ha però buon cuore ed è estremamente gentile. Ogni tanto fa qualche lavoretto di falegnameria per Nok, oppure disegna giraffe, ma la maggior parte del tempo lo passa seduto fuori, a salutare con un sabaidì (il ciao laotiano) i passanti, a bere BeerLao (la birra più buona del Sudest Asiatico, si dice) e a fumare.

Qualche volta, al calar del sole, tira fuori lo skateboard con cui viaggia e fa qualche acrobazia sull’asfalto insieme ad Ian, un francese biondissimo, allegro e spensierato che lavora nell’agenzia di fronte e passa regolarmente in ostello per due chiacchiere. Si alternano con lo skate e Ian cade quasi sempre, ma questo non spegne il suo sorriso, né affievolisce la sua voglia di riprovare.

A chiudere l’elenco degli amici di Nok c’è Adam, che non alloggia qui ma è una presenza costante. Testa pelata e sorriso smagliante; Adam è un americano che più americano non si può: estremamente amichevole, divertente con tutti, dall’aria eternamente allegra. Insegna in una scuola privata del paese, e la prima volta che lo incontro è impegnato nella gara di “chi sa più parole in inglese” con la nipotina di Nok. Combattono a suon di nomi di frutti, colori e oggetti, e lui riempie la bambina di complimenti ogni volta che lo stupisce. I bambini sono la sua passione, infatti, assieme ai cani: passa regolarmente in ostello per tentare di allenare Chicken, il cane di Nok, dandogli un premio ogni volta che quello si avvicina per annusare la sua mano e urlando entusiasta: «Good job, good job little boy!», come se il cane fosse uno dei suoi studenti.

Ma i suoi interessi non finiscono qui. Un giorno arriva con un foglio bianco, una foto e dei pennelli, e si mette a dipingere nell’area comune, perché nella sua stanza non riesce a concentrarsi. Dipinge una ragazza laotiana vestita in abiti tradizionali.

«È la mia specie di fidanzata», spiega.

«Specie?»

«Sì, è un po’ lunatica, dipende dai giorni della settimana. Per esempio, adesso è da tre giorni che non mi scrive. In Laos non prendono molto seriamente le relazioni prima del matrimonio, ma va bene così. Cioè, non fraintendermi, la amo… Ma io amo un sacco di persone.»

Riprende il dipinto. Tra Dolton con la matita e lui con gli acquerelli, l’ostello diventa un ritrovo per artisti, e io mi sento così ispirata dall’atmosfera che mi viene una gran voglia di disegnare. Adam ne è entusiasta e insiste perché io mi metta subito al lavoro; addirittura corre nel negozio affianco per comprarmi un foglio da disegno. Non mi resta che accontentarlo. Traccio una bozza di questa cittadina e del suo fiume e la rifinisco per giorni, ottenendo un risultato che mi soddisfa abbastanza.

Nel frattempo Adam continua a traboccare di creatività, e io non ho ancora finito di lasciarmi ispirare da lui. Un altro giorno, infatti, lo ascolto mentre confessa che, sì, dipingere è la sua passione, ma la passione numero due. La numero uno è la scrittura. Gli piace scrivere racconti brevi, prevalentemente di fantascienza; adora le storie di mostri e quando viaggia cerca di scoprirne di nuove.

«Una volta mi hanno detto che se volevo incontrare un certo mostro dovevo attraversare il cimitero di notte, e così ovviamente sono andato e sono rimasto lì ore ad aspettarlo… Non è successo niente, però che atmosfera da brividi!»

«Scusa, come fai a farti raccontare dalla gente queste cose? Cosa dici perché inizino a parlarti dei mostri?», chiedo, affascinata da quest’altro modo di viaggiare anticonformista.

«Semplice: arrivo in un posto, saluto qualcuno e chiedo “allora, dove sono i mostri?”». Scoppia in una risata fragorosa.

Racconta che gli è sempre piaciuto scrivere, ma è molto incostante e non riesce ad imbarcarsi in progetti di lungo termine: per questo si trova molto a suo agio coi racconti brevi. All’improvviso, in un flash, capisco che è proprio questo quello che devo fare anch’io. Racconti brevi; storie insolite di viaggi, incontri, leggende. Potrei subito scrivere di quella volta a Cabo Polonio… La mia mente già lavora febbrile, e per un attimo l’insalata di papaya davanti a me, il ristorante e Adam che parla passano in secondo piano, offuscati dai grandi progetti per il futuro.

Tra me e Adam c’è un’insalata di papaya perché la sera, spesso, passeggiando lungo la via principale, ci incrociamo e decidiamo di cenare da qualche parte. Una volta ci sono con noi due ragazze ucraine che lui ha appena conosciuto in un negozio. Andiamo a mangiare un gelato, e la serata che trascorriamo assieme è decisamente insolita, dato che queste ragazze non parlano inglese – giusto una delle due conosce un paio di parole, metà delle quali sbagliate: ci presenta, ad esempio, l’amica come my husband, mio marito. Scoppia a ridere quando si accorge dell’errore.

Lavorano nel casinò del Triangolo d’Oro, un’area al confine tra Laos, Thailandia e Myanmar ad alcune decine di chilometri da qui. Visto che non sanno l’inglese chiedo se parlano laotiano, impressionata, ma la risposta è negativa.

«Solo un pochino di cinese. Ci sono tanti cinesi; però la cosa importante nel mio lavoro è il sorriso.»

Racconto tutto a Michele, che ridacchia. Nel giro di pochi giorni si sparge la voce di due ucraine che lavorano “col sorriso” nel casinò della “mafia cinese”. Prima che il pettegolezzo vada fuori controllo, Adam lo intercetta e fuga ogni dubbio: «So che sembra ambiguo, ma in realtà lavorano nella sezione online del casinò, e devono semplicemente avere bella presenza ed essere riprese mentre distribuiscono le carte ai giocatori virtuali su Internet». Il mistero pare risolto. Due ucraine finite chissà come in un posto sperduto a nord del Laos, impegnate a scartare mazzi davanti a telecamere.

Per completare il quadretto dei personaggi di Huay Xai che mi girano attorno, non posso non menzionare Nok, laotiana dagli amici internazionali, figlia di un produttore di vino di mele, proprietaria dell’ostello e di un cane a cui ha dato il nome di pollo. “Dar da mangiare al pollo”, leggo nella lista di cose da fare la mattina, e chiedo ingenuamente: «Oh, hai delle galline? Dove? Non le avevo viste».

Ha un umorismo particolare. Possiede un grosso mazzo di banconote finte e passa una giornata intera a darle ai clienti con un “tieni il tuo resto”, prima di scoppiare a ridere davanti alle loro facce spiazzate. Qualche volta è in vena di discorsi profondi: mi spiega che la vita è come un frullatore perennemente acceso dentro al quale si gira senza sosta e senza potersi fermare; l’unica cosa sensata è aprire gli occhi e cercare di godersi il viaggio. Poi cambia argomento e dichiara che bisogna fare periodicamente pulizia delle amicizie che si accumulano nella vita – bisogna “tirare lo sciacquone del water”. Deve aver riflettuto tanto prima di esser giunta a questi paragoni colti, e io me li segno sul diario per premiare i suoi sforzi.

A tutto questo alterna momenti in cui, misteriosamente muta, sembra rimuginare su sentimenti d’odio rivolti al mondo intero. Quando raggiunge il culmine sparisce in Cina, accompagnando la sorella a fare qualche business misterioso e lasciando l’ostello totalmente in mano mia. Ricevo regolarmente messaggi dove si scusa e spiega che forse tornerà l’indomani. Così trascorro delle giornate faccia a faccia coi problemi di gestione di un ostello. Non so dove siano certe chiavi, come si prenotino certi autobus, come si cucinino certi piatti. E non ho neanche ben chiare tutte le sue regole. Per esempio, in teoria chi non alloggia non può farsi la doccia – e un sacco di persone vengono a chiedere se possono perché arrivano reduci da un lungo trekking nella giungla organizzato dall’agenzia di fronte, e hanno ore di attesa prima di prendere un bus notturno. Succede però che queste persone, disperatamente sudate, mi chiedono se la regola cade nel caso paghino. Io non ho nessuna intenzione di farmi corrompere, giuro; è solo che penso che non ci sia nulla di male, e che Nok dovrebbe essere contenta di avere più soldi. Invento un prezzo, do a tutti il permesso, e solo dopo aver racimolato un bel gruzzoletto scopro che la mia risposta sarebbe dovuta essere “assolutamente no”.

Michele mi consiglia di costruire un box doccia per strada e fare affari milionari coi turisti sudati.

Vige così la regola del “no doccia per gli esterni”, e da qui in poi mi tocca rispondere negativamente a tutte le richieste. Una ragazza olandese allora va a chiedere il permesso al bar di fianco, dove le dicono di sì. Lascia lo zaino da noi, si lava e poi torna indossando una canottiera e mutande, mentre prende dalla borsa il necessario per vestirsi. Nel breve tratto di strada che ha percorso mezza nuda la gente la fissa allibita.

«Ehm… Qui non sono abituati a vedere così tanto corpo scoperto», dice Adam rompendo il silenzio.

«Che c’è di strano? È il bikini», risponde, indicando quello che secondo me non è un costume.

«Qui non si usa il bikini. La gente fa addirittura il bagno coi vestiti. Guarda Ike, è imbarazzata perché ti ha visto.»

Effettivamente la cuoca laotiana, seduta in sala comune al momento, sembra essere a disagio, ma dopo un po’ chiude la parentesi di imbarazzo mettendosi a ridacchiare. Chiacchiera con Adam e gli racconta di quella volta che ha visto una ragazza così in TV. Adam traduce e scoppiamo tutti a ridere. Il bikini ridotto a rarità vista una volta in televisione: non ci sono decisamente abituati.

Considerato questo pudore asiatico, anch’io nuoto coi vestiti. Nel tardo pomeriggio, quando ho qualche ora libera, io e Michele, assieme di solito a qualcun altro appena conosciuto, scendiamo nel pendio che porta al Mekong. Dobbiamo entrare in una proprietà privata, attraversare un recinto di galline, superare un ponte di bambù che Michele si diverte a far oscillare pericolosamente quando passo io, e arrivare in riva.

Il Mekong, chiamato in Laos “madre delle acque”, è il fiume sacro che scorre lentamente lungo l’intero paese. Giunge qui a Huay Xai dopo aver attraversato Tibet e Cina, e marca il confine con la Thailandia, che si trova là dove cala il sole, riflettendo i suoi bei tramonti. Quando sono davanti al Mekong percepisco un’aria mistica e solenne. Non è semplice acqua. Mi sento al cospetto di culture millenarie, di una forza invisibile che fluisce trascinando distanti suoni di campane, di pagode dorate, di palme verdi e di tutto ciò che rappresenta per me questa parte di mondo.

Quando lo attraverso per due giorni interi in barca ne sono ancor più affascinata: il fiume si snoda tra immense foreste incontaminate. Alberi altissimi e fitti dipingono una giungla impenetrabile e buia in un quadro di sole sfumature di verde. L’acqua è molto bassa – siamo agli sgoccioli della stagione secca – e, oltre a molte rocce che affiorano pericolosamente qua e là, lunghe spiagge di sabbia bianchissima si mettono in mostra. Vuote e incontaminate; solo saltuari gruppi di bufali d’acqua rosa e grigi sembrano godersele, beatamente sdraiati sulla sponda. Ogni tanto appare qualche villaggio: un agglomerato di palafitte di bambù, barche di legno e bambini che giocano. Cosa fanno? Come vivono? Cosa pensano? Me lo chiedo mentre il Mekong mi porta inesorabilmente via, e mi sporgo finché tutte le persone non spariscono oltre l’orizzonte, cercando di osservare di più, di capire meglio; come se in un attimo potessi afferrare l’essenza di queste vite lungo il fiume.

Ecco perché sento qualcosa di speciale quando immergo i piedi dentro. L’acqua è relativamente pulita, anche se Adam dice che il fiume attraversa piantagioni di banane e si riempie di pesticidi – ma è il sacro Mekong: che importa? Neanche il fondale molle e fangoso mi disturba. Avanzo sempre più nel mare freddo, con pantaloni e maglietta che si gonfiano e risalgono al contatto con l’acqua; lo sguardo rivolto all’orizzonte e al sole che si appresta a sparire in un misto di nebbia gialla.

Un uomo sale su una barca attraccata nei dintorni e finge di ripararla, senza riuscire a staccare lo sguardo da noi. Dei bambini restano distanti ad osservarci timidamente; poi trovano il coraggio di avvicinarsi e tuffarsi. Qualcuno addirittura decide di schizzarci. Alcune donne lavano i panni un po’ più in là, lanciandoci occhiate regolari: siamo pur sempre uno spettacolo a cui non sono abituati. Degli occidentali sul loro fiume, che chiacchierano in cerchio e all’occasione si lasciano trasportare un po’ dalla corrente, scherzando sul fatto che finiranno a Luang Prabang, centinaia di chilometri più a sud. È un momento bellissimo, che dura fino a quando termina l’incanto del tramonto. Allora usciamo fuori coi vestiti grondanti d’acqua, restiamo fermi e zitti a guardare il fiume, emettendo qualche sospiro – come ad implicare che l’esperienza appena conclusa aveva un qualcosa di indefinitamente magico – e infine andiamo a cambiarci e cenare.

Le strade di Huay Xai diventano finalmente praticabili, col buio che avanza: ogni passo non equivale più ad un sudato tormento. Così, a volte prendo qualche bici dall’ostello e faccio dei giri fuori dal paese; altre volte, invece, passeggio e basta. Chicken abbaia e mi segue ovunque vada. La gente inizia ad uscire di casa, l’asfalto perde calore e le bandierine che hanno appeso per l’anno nuovo e che sono ancora lì, sbiadite e a brandelli ma sempre orgogliosamente in piedi, sventolano man mano che si alza la brezza.

Spesso piove. Molto spesso diluvia: i brevi acquazzoni tropicali hanno un’intensità incredibile, come se il cielo volesse rovesciare secchiate d’acqua per placare velocemente la sete di quest’angolo di mondo che durante il giorno il caldo lo soffre terribilmente. L’asfalto si allaga e trabocca, e quando mi capita di cenare fuori devo restare seduta al tavolo finché la pioggia non si calma.

Non che la cosa mi dispiaccia. L’aria elettrizzata profuma di fresco, di pulito. Sulla strada a specchio sfreccia qualche sporadico motorino, cancellando per un secondo il riflesso delle luci dorate. E io sono seduta sul tavolo di un ristorante, a due passi dalla mia casa che è un ostello, in un paese così lontano ma così vicino, in compagnia di sconosciuti appena diventati amici e che domani saluto.

La maggior parte dei viaggiatori si trattiene un solo giorno qui: giusto il tempo necessario per poter prendere la mattina dopo la barca per Luang Prabang. Questo posto non vanta particolari attrazioni, e il viaggiatore medio non ama perdere tempo dove non ci sono cose da fotografare – senza rendersi conto che è da mesi che sta fotografando le stesse cose. Così ci sono sempre persone nuove a cui presentarsi e a cui dire addio, con cui andare a cena e per cui prenotare il biglietto per partire; entrano ed escono dalla mia vita giorno dopo giorno, a volte lasciando un segno piacevole. C’è l’americano a cui consiglio di andare a visitare il tempio e che finisce per chiacchierare a lungo con un monaco, tornando tutto divertito e raccontandomi per ore i dettagli. C’è la danese che sta viaggiando in bici ed è un concentrato di simpatia ed energia: l’ultima mattina si sveglia alle cinque per iniziare a pedalare verso la Cina. C’è il siciliano con cui inizio a parlare di cibo, in un impeto di nostalgia condivisa, e riesco a smettere solo quando è ora di andare a dormire. C’è l’israeliana dall’aspetto inquietante, pelle e ossa con lunghissimi riccioli biondi, che si ingobbisce mentre scarta lentamente il fagotto che avvolge la sua macchina fotografica.

Il tutto è contornato da un paio di volti noti e familiari; volti di amici. Ognuno controcorrente, finito qui per caso e che da qui non si muove; intrappolato nel fascino di un paese pigro, di una vita lenta, di una cittadina semplice. Ognuno con la sua vita semplice e col suo ruolo semplice: io faccio i check-in in ostello, Michele beve caffè, Adam dipinge, Dona prepara il pranzo, Ian cade dallo skateboard, Dolton saluta i passanti.

Ritroverò proprio Dolton alcune settimane dopo a Luang Prabang, una volta ripreso a viaggiare; per pura coincidenza sarà nel mio stesso ostello, stessa camera, letto sopra al mio. Farà le stesse cose che faceva a Huay Xai: bere, fumare, dire sabaidì a chi passa per strada. Ma stavolta i turisti chiederanno che significa sabaidì. Luang Prabang, grande città, patrimonio dell’Unesco, è la meta imperdibile in Laos attraverso cui passa chiunque, anche (e soprattutto) chi non è interessato a questo paese al punto da voler imparare a salutare in lingua locale.

Povero Dolton: sembra più malinconico e trasandato che mai. Senza la tavola di legno su cui disegnare giraffe, senza il trapano con cui creare nuovi muri, senza il divano su cui dormire e senza i passanti di Huay Xai è un pesce fuor d’acqua. E lo stesso vale per me, probabilmente: si starà chiedendo anche lui che ci faccio qui, senza una reception dietro alla quale sedermi, senza andare a chiedere chi vuole uno shake, senza le labbra sporche di Nutella, senza i vestiti dai quali l’acqua sacra del Mekong cola creando pozze nere sull’asfalto.

Ed è proprio questo il punto. Huay Xai è il mondo in cui, tra il mare di gente che va e viene – facce indistinte portate via dopo un giorno come i detriti nel Mekong – ci siamo noi: noi che ci siamo incastrati in mezzo a qualche roccia affiorata, che abbiamo fermato il tempo, che vediamo tutto scorrere mentre siamo felicemente intrappolati in questo limbo di abitudini, di routine, di ruoli. Cambiano ogni giorno le persone con cui andiamo a cena, con cui andiamo a fare il bagno, con cui ci sediamo ad osservare il diluvio, ma noi restiamo lì. Siamo i personaggi di un teatrino umano che ripetono la stessa performance ogni sera, per ogni nuovo spettatore, con ogni nuova compagnia, senza mai stancarsi. Perché questo spettacolo è troppo bello per annoiare.